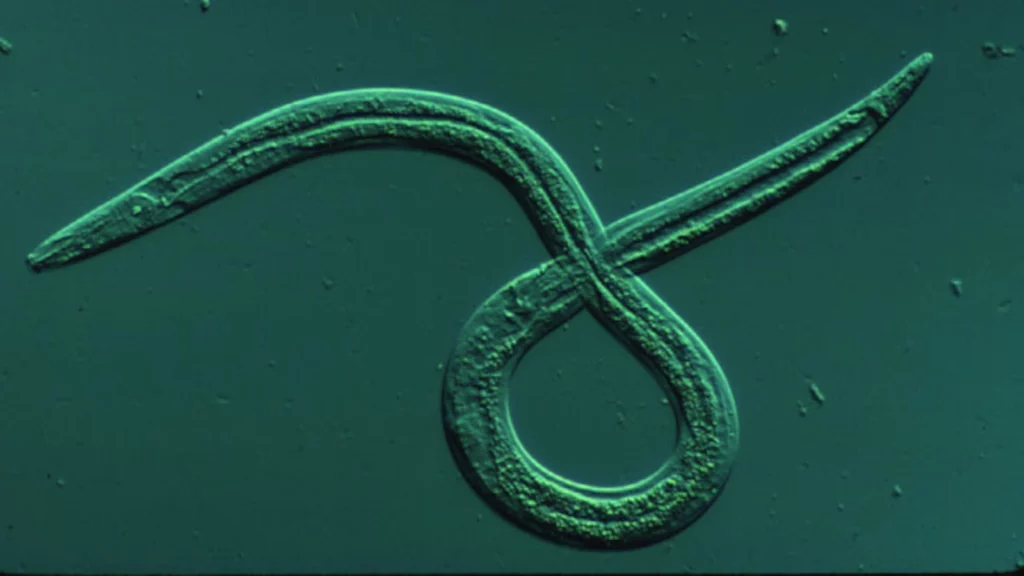

Le ministère de l’Agriculture vient d’annoncer la détection, pour la première fois en France, d’un foyer du nématode du pin à Seignosse, dans les Landes. Ce petit ver microscopique, Bursaphelenchus xylophilus, est l’un des organismes les plus redoutés pour les peuplements de pin. Invisible à l’œil nu, il se déplace grâce à un coléoptère bien présent chez nous, le Monochamus galloprovincialis. En trois semaines, il peut condamner un pin en bonne santé en se nourrissant de ses tissus vasculaires. L’insecte vecteur transporte ensuite le parasite sur plusieurs kilomètres accélérant ainsi la contamination du massif.

Ce scénario était malheureusement prévisible. Depuis son apparition au Portugal à la fin des années 1990, le nématode du pin s’y est propagé sur plusieurs centaines de milliers d’hectares malgré des moyens considérables mobilisés pour tenter de l’éradiquer. Le foyer portugais, jamais totalement maîtrisé, rendait inévitable sa diffusion vers l’Espagne puis la France.

Les conséquences peuvent être dramatiques. En Europe, les pertes économiques liées à sa propagation sont estimées à près de 20 milliards d’euros entre 2008 et 2030 en l’absence de contrôle efficace. Aucune méthode curative n’existe : les seules réponses reposent sur l’abattage massif des arbres infectés et la surveillance des foyers, des mesures coûteuses et souvent inefficaces.

Cet épisode souligne, une fois de plus, la vulnérabilité des plantations monospécifiques face aux bioagresseurs. Dans le contexte du changement climatique, le pin maritime a été largement favorisé pour sa tolérance relative au stress hydrique et présenté comme un arbre « magique », notamment par Stéphane Viéban, directeur d’Alliance Forêts Bois.

Le nématode arrive aussi dans des emballages

Le 2 octobre 2025, la Commission européenne alertait sur la détection de nématode du pin dans des emballages en bois transportant de l’acier en provenance de Chine et arrivés dans un poste de contrôle aux frontières de l’Union Européenne (PCF). La marque NIMP15 apposée était un faux.

Les DRAAF ont diffusé un communiqué demandant aux entreprises qui identifieraient, au sein de leur établissement ou en dehors, des emballages en bois portant cette marque frauduleuse « CH-078 HT-37 » de contacter immédiatement le Service régional de l’alimentation de la DRAAF de leur région afin d’isoler les emballages concernés.

Mais la nature rappelle ici qu’il n’existe pas d’arbre magique : elle met en lumière la fragilité d’un modèle fondé sur la monoculture. Une étude récente publiée dans le European Journal of Plant Pathology montre que le dépérissement des pins face au nématode ne résulte pas que d’un seul facteur : il combine stress hydrique, topographie, agents biologiques et pathogènes. Autrement dit, l’adaptation de nos forêts aux dérèglements globaux ne peut plus se limiter au seul enjeu de planter des arbres qui résistent à des étés plus chauds ou plus secs.

Dans les Landes, il sera difficile de se passer du pin maritime, mais il devient indispensable de diversifier les peuplements. Introduire ou maintenir 20-30 % de feuillus adaptés comme le chêne tauzin ou le chêne-liège permettrait sans doute de réduire les risques par effet de dilution. Plus largement, cette arrivée annoncée doit interroger la politique actuelle d’extension des monocultures de pin, notamment en Dordogne et dans l’Ouest, et conduire à repenser nos paysages forestiers pour les rendre plus résistants et résistants en les complexifiant.

Pour en savoir plus…

Un livre paru cette année consacre un chapitre complet au nématode du pin et au danger qu’il représente pour les forêts françaises. Nous le reproduisons ci-dessous.

L’ouvrage : C. Robinet, F. X. Saintonge, X. Tassus, S. Brault, coord., Invasion et expansion d’insectes bioagresseurs forestiers. Quels risques pour la forêt française dans le contexte des changements globaux ?, Éditions Quae.